「介護保険サービスって何があるの?」と迷っているあなたへ

「介護が必要になったけれど、何から始めればいいのか分からない」「どんなサービスがあるのかイメージできない」——

そんな不安を感じている方は少なくありません。介護は突然始まることも多く、情報不足で戸惑う場面も多いものです。

介護保険サービスには、自宅で受けられる支援から施設への入所、地域での支援まで、多様な選択肢があります。

それぞれのサービスには対象者や目的が異なり、適切に使い分けることで、本人の生活の質(QOL)を保ち、家族の負担を大きく軽減できます。

本記事では、介護保険制度の概要とサービスの種類、それぞれの特徴や選び方のポイントをわかりやすく解説します。

「何を選べばいいのか分からない…」と悩む前に、まずは全体像を把握し、自分や家族に合った介護のかたちを見つけましょう。

介護保険サービスの基礎知識

介護保険サービスとは何か?

介護保険サービスは、介護が必要な高齢者や障がいのある方が、自立した生活を維持するために国の制度を利用して受けられる支援のことです。

対象となるのは原則として65歳以上(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満で特定疾病がある方(第2号被保険者)です。

介護サービスの利用には、「要介護認定」を受ける必要があります。

この認定は、市区町村に申請することで行われ、要支援1・2、要介護1〜5の7段階に区分されます。

認定結果に基づいて、利用できるサービスの範囲や支給限度額が決まり、ケアマネージャー(介護支援専門員)が中心となって介護プラン(ケアプラン)を立て、必要な支援がスムーズに受けられるよう調整してくれます。

なぜ介護保険サービスの理解が必要なのか?

介護は、本人の生活に大きく影響するだけでなく、家族や支援者にとっても大きな負担となります。

この負担を軽減するためには、制度を正しく理解し、利用できる支援を適切に活用することが重要です。

介護保険サービスを上手に利用することで、専門的なケアを受けながら、安心・安全な生活環境を整えることができます。

また、家族の身体的・精神的な負担も軽くなり、長期的な介護に無理なく取り組むことが可能になります。

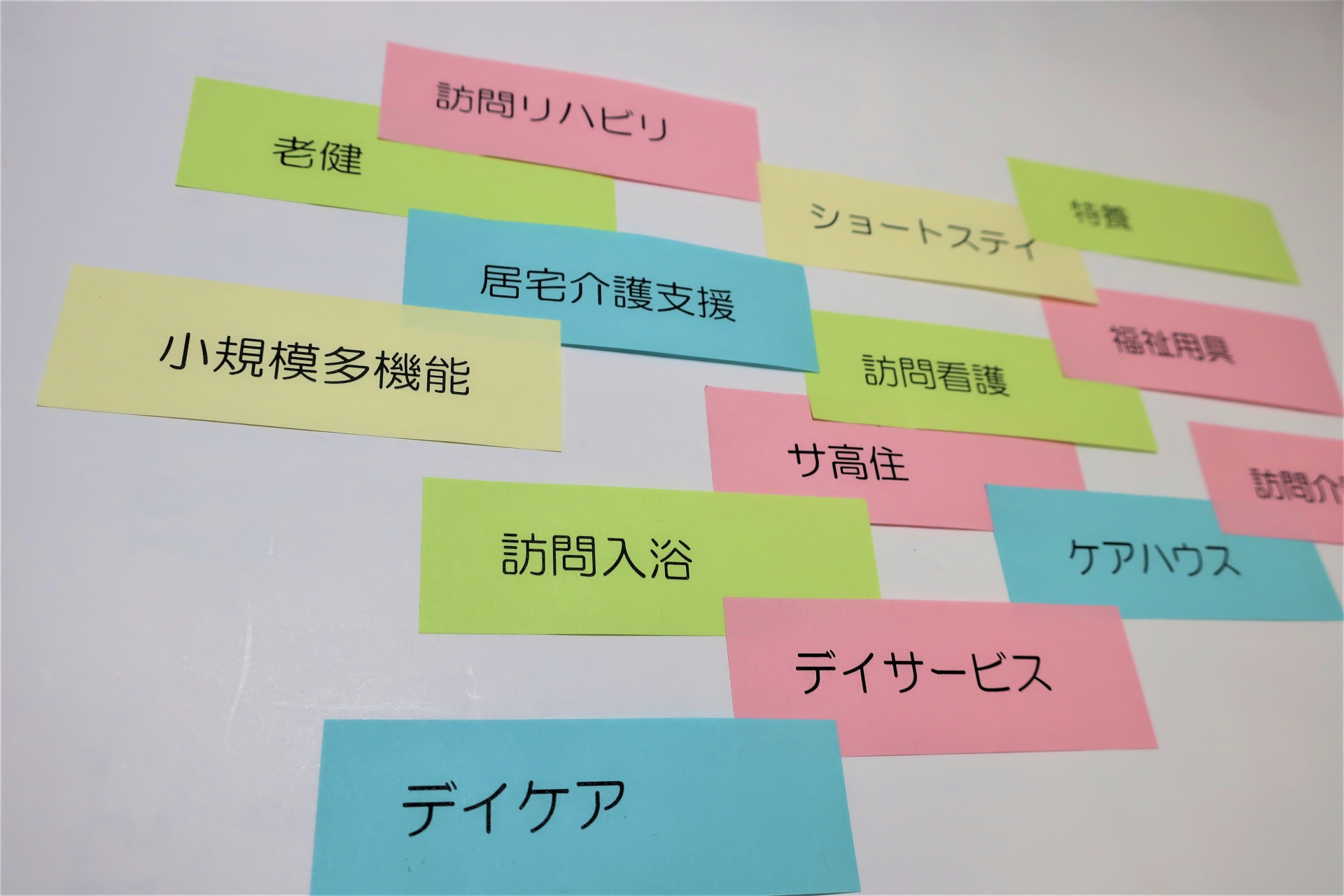

介護保険サービスの種類と特徴

3つのサービス分類

介護保険サービスは、主に次の3つに分類されます。

- 居宅サービス:自宅で生活しながら支援を受ける。訪問介護や通所サービスが中心。

- 施設サービス:施設に入所して、24時間体制のケアを受ける。特別養護老人ホームなど。

- 地域密着型サービス:地域での生活を支える。小規模多機能型居宅介護やグループホームなど。

このように、介護の重さや生活環境に応じて柔軟に選べるのが介護保険サービスの特長です。

要介護度によるサービス利用の違い

介護保険の利用可否やサービスの内容は、要介護度に応じて変わります。

- 要支援1・2:軽度のサポート。介護予防を重視した訪問型・通所型サービスが中心。

- 要介護1~5:段階的に支援が拡大。要介護度が高くなるほど、施設入所など手厚い支援が必要に。

例えば、要介護1ではデイサービスや訪問介護を組み合わせるケースが多く、要介護3以上になると、施設入所の検討が現実的となります。

サービスごとの詳細解説

居宅サービス(在宅での支援)

- 訪問介護(ホームヘルプ):身体介護・生活援助を提供。日常生活を支える基本的な支援。

- 訪問看護:看護師による医療的ケア。病状の観察や服薬管理、在宅療養の支援。

- 訪問リハビリ:理学療法士らが自宅で機能訓練。生活動作の改善を図る。

- 訪問入浴介護:入浴が困難な方に、自宅での安全な入浴をサポート。

- 通所介護(デイサービス):日帰りで施設に通い、入浴・食事・レクリエーションなどを受ける。

- 通所リハビリ(デイケア):医師の管理下で機能訓練を受け、在宅復帰や機能維持を図る。

- 福祉用具貸与・販売:車いすや介護ベッドなどの用具をレンタル・購入できる制度。

- 居宅療養管理指導:医師や薬剤師などが自宅を訪問し、療養・服薬指導を行う。

施設サービス(入所して受ける支援)

- 特別養護老人ホーム(特養):介護度が高い方向けの長期入所施設。24時間体制の支援。

- 介護老人保健施設(老健):リハビリを中心に、在宅復帰を目指す中間的施設。

- 介護医療院:医療と介護を一体的に提供。長期的な医療的ケアが必要な方向け。

地域密着型サービス(地域で受ける支援)

- 小規模多機能型居宅介護:通所・訪問・宿泊を組み合わせ、柔軟な支援を提供。

- 看護小規模多機能型居宅介護:上記に加え、看護師による医療的ケアも提供。

- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム):認知症の方が家庭的な環境で共同生活。

- 地域密着型特養:定員29人以下の小規模特別養護老人ホーム。地域に根差した入所型施設。

介護保険サービスの選び方と活用法

自分に合ったサービスを選ぶには?

介護保険サービスは、「誰に」「どこで」「何の目的で」使うかによって選び方が変わります。

自宅で生活を続けたいなら居宅サービス、医療的ケアが必要なら訪問看護や看護付きサービス、長期的な支援が必要なら施設入所といったように、目的に応じた選択が重要です。

要介護度や状況に応じた判断がカギ

- 軽度の要介護・要支援:予防や自立支援に重点を置く。訪問介護や通所サービスが有効。

- 中等度の要介護:リハビリや医療的支援が必要。訪問看護・通所リハビリを併用。

- 重度の要介護:24時間体制の施設入所を検討。安心・安全な環境での生活を重視。

ケアマネージャーに相談して最適な支援を

介護の選択に迷ったら、ケアマネージャーへの相談が第一です。

介護保険制度に精通した専門家が、要介護者の状態・家族の状況・希望をもとに、最適なケアプランを作成し、各種手続きを代行してくれます。

精神的なサポートも受けられるため、初めて介護に直面した家族にとって大きな助けとなるでしょう。

まとめ:制度を正しく理解して介護を前向きに

介護は一人で抱え込むものではありません。

介護保険サービスを適切に活用すれば、本人のQOLを保ちつつ、家族も無理なく介護に取り組める環境が整います。

特に初めて介護に関わる場合は、制度を「知っているかどうか」で大きな差が生まれます。

まずは、基本を理解し、信頼できるケアマネージャーや地域包括支援センターに相談することから始めましょう。

介護保険は、使い方次第で人生の安心につながる「頼れる制度」です。

迷ったときこそ、専門家のサポートを受けながら、無理なく続けられる介護のかたちを見つけてください。